वैदिक खेती : जैवगतिशील कृषि

वैदिक खेती : जैवगतिशील कृषि

Biodynamic Agriculture

अनिल कुमार सिंह आराधना कुमारी एवं अजय कुमार सिंह

सारांश

जैव गतिशील कृषि, कृषि की कोई नवीन प्राणाली या पद्धति नहीं है, अपितु यह तो वैदिक कालीन कृषि है| यह एक प्रकार की पारंपरिक कृषि विधा है जिसमे जैविक खादों के समुचित प्रयोग के साथ खगोलीय पिण्डो विशेषकर चन्द्रमाँ की परिभ्रमण के आधार पर कृषि क्रियाओ को संचालन किया जाता है| प्राचीन कृषि की विभिन्न विधाओ यथा वैदिक खेती, अग्निहोत्र कृषि, होमासोल, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जिसे भारतीय विचारको, ऋषि-मुनियो द्वारा अथक प्रयास से विकसित किया था, “जैव गतिशील खेती” जिसे वर्तमान परिस्थतियो में यूरोप की सस्य जलवायु परिस्थिति के अनुसार ढाला गया है, की विशेष चर्चा की गयी है |

परिचय

कृषि जीवन का मूलाधार है,भारत का पारमपरिक जैविक खेती से बहुत ही पुराना नाता रहा है, नव पाषाण काल से लेकर आज तक हम जैविक कृषि प्राणाली को किसी ना किसी स्वरूप मे अपनाते आ रहे हैं| रासायनिक खादों केविकास से लेकर इसके दुरुपयोग की पराकाष्ठा एवं हानिकारक परिणामो के प्रकटीकरण तक का समय इस जैविक/टिकाऊ खेती/परम्परागत कृषि ने देखा है| विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ “ऋग्वेद के अनुसार “कृषि” शब्द की उत्पत्ति “कृष” धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य कर्षण क्रिया अर्थात “ जुताई” से है| जुताई से ही कृषि क्रिया का शुभारंभ होता है| ऋग्वेद (श्लोक संख्या 34-13) मे भी कृषि कर्म पर विशेष वर्णन मिलता है जिसमे स्पष्ट लिखा है कि

|| अक्षैर्मा दीव्य: कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान ||

अर्थात् जुआ मत खेलो, कृषि करो और सम्मान के साथ द्रव्य पाओ।

जैवगतिशील कृषि प्रणाली की उत्पत्ति 1920 के दशक के दौरान ऑस्ट्रियाई दार्शनिक श्री रुडोल्फ स्टेनर द्वारा दी जाने वाली व्याख्यान की एक श्रृंखला से हुई थी। जैवगतिशील कृषि की नींव रूडोल्फ स्टेनर की मानवविज्ञान के गुप्त अंतर्दृष्टि पर आधारित हैं। आध्यात्मिक अनुभव के साथ हमारे आधुनिक मन को जोड़ने के लिए या उन ग्रहों की आत्माओं को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया, जो कि हमारी अपनी “सूक्ष्मता” के साथ गुणवत्तापूर्ण खेती के लिए महत्वपूर्ण होने का दावा करते हैं| मानवविज्ञान और बायोडायनामिक खोज को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के लिए जैवगतिशील कृषको एवं शोधकर्ताओं की मेहनत क्रमश: धीरे-धीरे रंग ला रही है।

जैवगतिशील खेती क्या है

जैवगतिशील खेती, खेती के लिए एक सम्पूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें खेती की प्रक्रिया में सभी हितधारक शामिल होते हैं जैसे कि कृषक, मृदा, पर्यावरण-व्यवस्था, जानवरों और पक्षी जो कि कृषि क्रियाओ में भाग लेते हैं, और इन सब से ऊपर, ब्रह्मांडीय शक्तिया जिनका प्रभाव पृथ्वी पर जीवित प्राणियों पर पड़ता है| इससे यह स्पष्ट होता है की धरती पर रहने वाले जीवों पर ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रभाव वास्तविक है। इन प्रभावों से अवगत होने के कारण जैव-गतिशील खेती (बायोडायनामिक) का अभ्यास किया जाता है। जैवगतिशील कृषि पद्धति से उत्पन्न पदार्थ दूसरे तरीके से की जाने वाली अन्य खेती के तरीकों के अपेक्षा अधिक स्वाद और सुगंध से परिपूर्ण होते हैं। इसे पारिस्थितिक खेती के रूप में भी जाना जाता है, यह आधुनिक भारतीय किसानो को काफी हद तक अज्ञात है। जैवगतिशील खेती का मूल सिद्धांत खेती को एक व्यक्ति और एक पूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण करना है। फसल और पशुधन एकीकरण, मिट्टी उन्नयन, पौधे और पशु विकास को महत्व दिया जाता है। किसान भी इस पूरे तंत्र का एक हिस्सा है|

पृथ्वी एक सजीव प्राणी

रुडोल्फ स्टेनर ने पृथ्वी को भी अन्य सामान्य जीवो की तरह सजीव मानते हुए इसके श्वसन की क्रिया का भी वर्णन किया है| उन्होंने बताया था कि आरोही और अवरोही चंद्रमा की अवधि पृथ्वी की साँस लेना और साँस छोड़ने से संबंधित है। भारतीय सभ्यता हमेशा से पृथ्वी को धरती माता का सम्मान देता आ रहा है| पृथ्वी के सजीव होने या इसमें जीवन को लेकर तमाम धर्मो के ग्रंथो में इसका सविस्तार वर्णन मिलता है |

पृथ्वी की दीर्घकालीन श्वसन प्रक्रिया

| श्वसन काल | पृथ्वी की श्वसन की प्रक्रिया |

| सर्दी | श्वास अन्दर लेना |

| गर्मी | श्वास बाहर छोड़ना |

| आरोही चंद्रावधि | श्वास अन्दर लेना |

| अवरोही चंद्रावधि | श्वास बाहर छोड़ना |

पृथ्वी की दैनिक श्वसन प्रक्रिया

| श्वसन काल | पृथ्वी की श्वसन की प्रक्रिया |

| (शाम (सूर्यास्त से ओस गिरना शुरू होने तक | श्वास अन्दर लेना |

| ओस गिरने से लेकर सुबह सूर्योदय तक | श्वास बाहर छोड़ना |

जैवगतिशील कृषि पद्धति के मूलभूत आवश्यकता

जैवगतिशील कृषि की मुख्य रूप से दो मूलभूत आवश्यकताये होती है जो की निम्नलिखित है:

1 जैवगतिशील पञ्चांग

2 जैवगतिशील पदार्थ

1 जैवगतिशील कृषि पञ्चांग

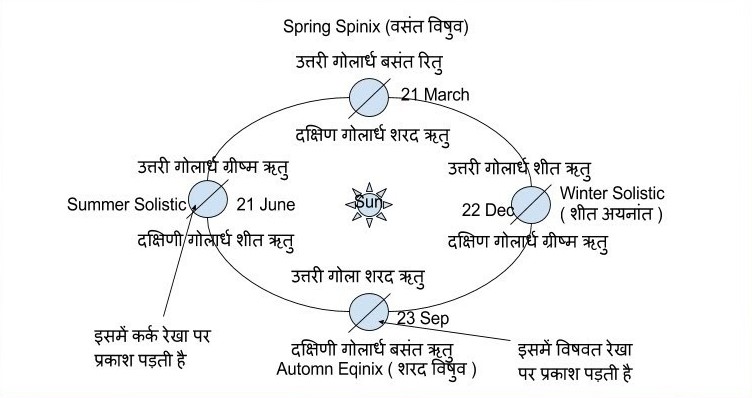

जैवगतिशील कृषि पद्धति मूलत चंद्र चक्रण (चन्द्रमा के उत्थान एवं क्षीणन) पर आधारित है| जैवगतिशील कृषि मे जैवगतिशील पदार्थ बनाना, बीज और फसल लगाने के समय एवं उनके कटाई का समय भी चंद्र चक्रण पर निर्भर करता है| एक खगोलीय कैलेंडर जिसे जैवगतिशील कृषि कैलेंडर कहते है जोकि मूलत: चंद्र परिचालन एवं चंद्र की स्थिति के आधार पर रोपण/बीज बोने के लिए इष्टतम तिथि निर्धारित करता है।

चंद्र परिचालन एवं जैवगतिशील कृषि पञ्चांग

जिस तरह से मनुष्यों को विभिन्न कार्यो के लिए पञ्चांग की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से फसलों का भी एक पञ्चांग होता है जिसकी सहायता से जैवगतिशील कृषक अपने कृषि क्रियाओ का संचालन करते हैं। चंद्र परिचालन पौधे की जड़ों की आकार, गठन और उनकी वृद्धि पर जबरदस्त प्रभाव डालता है| अगर हम चंद्र चरण के अनुसार अपनी फसलो की बुआई करें तो किसानों को अच्छी उपज मिल सकती है| चन्द्र परिचालन के आधार पर कृषि क्रियाओ के करने की पद्धति कोई नई बात नही है, यह एक प्राचीन पद्धति है जो हमारे पूर्वजों में प्रचलित थी| चंद्र चक्र के आधार पर खेती के फायदे को अब वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया गया है। जैवगतिशील कृषि क्रियाओ का सम्पादन चंद्र परिचालन पर आधारित फसल पञ्चांग के अनुरूप होता है| जिसका निर्णय राशि चक्र सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है।

चंद्र परिचालन पर प्रभाव

जैवगतिशील कृषि का मूल सिद्धांत यह है कि चंद्रमा के चलायमान होने कारण ब्रम्हांड में उपस्थित 12 राशि चिन्हो को चार समूहों में विभाजित होने से जुड़ा हैं। चार समूहो का वर्गीकरण उनमें पाये जाने वाले तत्व के आधार पर हुआ है (1) पृथ्वी, (2) जल, (3) अग्नि और (4) वायु| इस प्रकार प्रत्येक समूह का कृषि क्रियाओ के संचालन एवं पौधे के जीवन पर कुछ खास प्रभाव पड़ता है|

तदनुसार वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी से जुड़ी हुई है और ये जड़ क्षेत्र के विकास में मदद करती है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु और सूरज की रोशनी से जुड़े हुए हैं और फूलों के विकास में मदद करते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन को जल से जुड़ी हुई राशि मानी जाती है इसलिए इनका प्रभाव पत्तियों के विकास में माना जाता है| जबकि मेष, सिंह और धनु को फलो और बीज के विकास में मददगार माना जाता है क्योकि ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व्व करते हैं| बीज बोना, पत्तियों पर छिड़काव, पौधे के प्रसार, ग्राफ्टिंग चंद्रमा के पतन चरण (जो कि नए चाँद से 15 दिन पहले) के दौरान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर,चंद्रमा के उत्थान चरण (जो कि पूर्णिमा की अवधि से 15 दिन से पहले) के दौरान खेतो की जुताई, खाद का उपयोग एवं पौधरोपण के लिए किया जा सकता है|

मृदा की उर्वरता में सुधार करने और मृदा स्वास्थ्य को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए केचुए और सूक्ष्म जीवो की मदद से निर्मित जैविक खाद और कंपोस्ट का भी प्रयोग करते है। रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और नीम, अरंड एवं पोंगामिया की पत्तियों से तैयार किए गए कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं।

प्रत्येक माह नई चंद्रमा से पूर्ण चंद्रमा तक चन्द्र परिभ्रमण /परिचक्रण करता है, हम यहाँ पर सिर्फ चंद्र परिचक्रण की बात कर रहे है, क्योकि यह हमारे पृथ्वी के सबसे निकट है और पृथ्वी की गतिविधियों को प्रभावित करता है परन्तु इस ब्रह्माण्ड में अनगिनत चंद्रमा विद्यमान है| प्रत्येक माह, औसतन, मुख्य रूप से 6 अलग-अलग चंद्र परिचक्रण होता है, जिसकी पुनरावृत्ति हर 27-29 दिनों में होती है। प्रत्येक महीने होने वाली इन 6 अलग-अलग चंद्र परिचक्रण के अनुसार जैवगतिशील कृषि रोपण पंचांग तैयार किया जाता है| जैवगतिशील कृषक, इन चक्रों के दौरान कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण दिन दर्शाया जाता है। 6 चंद्र परिचक्रण निम्न प्रकार है

चंद्र परिभ्रमण /परिचक्रण

| चंद्र परिचक्रण के प्रकार | परिभ्रमण /परिचक्रण की पुनरावृति |

| पूर्ण एवं नया चंद्रमा | 29.5 दिन |

| शनि के विपरीत चंद्रमा | 27.3 दिन |

| आरोही (चढ़ते हुए) एवं अवरोही (उतारते) चंद्रमा | 27.3 दिन |

| चंद्रमा नोड्स | 27.2 दिन |

| पेरिगी-एपोगी | 27.5 दिन |

| राशि चक्र नक्षत्रों में चंद्रमा | 27.3 दिन |

नया चंद्रमा – पूर्णिमा परिचक्रण

परिभ्रमण /परिचक्रण अवधि 29.5 दिन

नया चंद्रमा को देखना आसान होता है, जब नया चाँद शुरू होता है, तब चंद्रमा सूरज के करीब होने के कारण लगभग अदृश्य होता है। ज्यों-ज्यों चन्द्रमा सूरज से दूर जाता है हम इसे अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं| सबसे पहले आकाश में पतला बहुत ही सुंदर अर्धचन्द्राकार (वर्धमान के रूप में) नये चंद्रमा का दर्शन होता  है और यह मात्र 7 दिनों के बाद यह पहली तिमाही तक पहुंच जाता है, इस समय तक चंद्रमा की डिस्क अर्ध श्वेत एवं अर्ध श्याम दिखाई पड़ती है| पहली तिमाही के बाद पूर्णिमा आता है, जो कि पहली तिमाही के अपेक्षा लगभग 12 गुना ज्यादा उज्ज्वल होता है| फिर अंतिम तिमाही आती है, चंदमा का जब दूसरा अर्ध रोशनी से भरपूर होता है। इस तरह लगभग 29.5 दिनों में एक चक्र पूर्ण हो जाता है और इसी तरह से ये क्रम अनवरत एवम् अबाध रूप से जारी रहता है|

है और यह मात्र 7 दिनों के बाद यह पहली तिमाही तक पहुंच जाता है, इस समय तक चंद्रमा की डिस्क अर्ध श्वेत एवं अर्ध श्याम दिखाई पड़ती है| पहली तिमाही के बाद पूर्णिमा आता है, जो कि पहली तिमाही के अपेक्षा लगभग 12 गुना ज्यादा उज्ज्वल होता है| फिर अंतिम तिमाही आती है, चंदमा का जब दूसरा अर्ध रोशनी से भरपूर होता है। इस तरह लगभग 29.5 दिनों में एक चक्र पूर्ण हो जाता है और इसी तरह से ये क्रम अनवरत एवम् अबाध रूप से जारी रहता है|

नया चंद्रमा का प्रभाव

नया चंद्रमा के दौरान मृदा में भूमिगत गतिविधिया अधिक होती है| इस अवधि के दौरान पौधों में कोशिका द्रव्य का प्रवाह कम होता है| इसलिए, हरी खाद को मृदा में दबाना और घास काटने के लिए एक अच्छा समय होता है।

पूर्णिमा का प्रभाव

कई सदियों से किसानों का अनुभव एवं वैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध किया है कि पौधों की वृद्धि पर पूर्णिमा के चन्द्र का उल्लेखनीय प्रभाव होता है। रुडोल्फ स्टेनर के कृषि व्याख्यानो एवं बाद के वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर, जैवगतिशील कृषि इस बात की मान्यता देता है की चंद्रमा एवं पूर्णिमा के चाँद का प्रभाव सभी जीव जन्तुओ एवम् पेड़ पौधों पर भी पड़ता है|

- चंद्र ऊर्जा से सबसे अधिक प्रभावित तत्व पानी है (उदाहरण के लिए पौधों में कोशिका द्रव्य)।

- चन्द्र को पूर्णिमा की अवस्था तक पहुंचने के 48 घंटों में पृथ्वी में नमी की मात्रा में एक विशिष्ट वृद्धि दिखाई देती है। यही कारण है कि पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वालो कारको में अचानक वृद्धि देखी जा सकती है।

- ऐसा देखा गया है कि पूर्णिमा की अवधि के दौरान बीजो में त्वरित अंकुरण होता है। साथ ही साथ पौधे की वृद्धि भी तेजी से होती है। इस समय चोट या कटाई छटाई के कारण पौधों की वनस्पति क्षतिपूर्ती भी तेजी से होता है| क्योकि इस दौरान पौधों में कोशिका विभाजन एवं कोशिका विकास में विस्तार की प्रवृत्ति होती है।

- ध्यान देने योग्य बात ये है कि, इस अवधि के दौरान बीजो में अंकुरण बहुत तेजी से होता है, परन्तु कवक के हमले से ग्रस्त हो सकता है विशेष रूप से गर्म एवं उच्च आर्द्रता की परिस्थितियों में |

- ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्णिमा के दौरान नमी में वृद्धि के कारण पौधों पर कवक के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है|

- इस दौरान कीटो की गतिविधियो में वृद्धि देखी जा सकती है। विशेष रूप से स्लग और घोंघे का। यहाँ तक की मानव और जानवरों में भी आंतरिक कृमि परजीवी में भी वृद्धि देखी जा सकती है|

पूर्णिमा के प्रभाव के कारण पौधों द्वारा तरल खाद्य पदार्थो का अवशोषण बढ़ जाता है। अक्सर पूर्णिमा में बारिश की प्रवृत्ति होती है।

चंद्रमा विपरीत शनि

परिक्रमण / परिभ्रमण अवधि 27.5 दिन

यह परिस्थिति तब उत्त्पन्न होती है जब चंद्रमा और शनि दोनों धरती के विपरीत दिशा में होते हैं एवं उनकी शक्ति रश्मियाँ विपरीत दिशाओं से पृथ्वी पर प्रकाशित हो रही होती हैं। इसका प्रत्येक परिक्रमण / परिभ्रमण की अविधि 27.5 दिनों का होता है| इस दौरान की चंद्र की शक्तिया पौधों में कैल्शियम संवर्धन में सहायता  करती है जो कि पौध प्रसारण / प्रजनन के लिए आवश्यक होता है| जबकि शनि की शक्ति पौधों में सिलिका संवर्धन में वृद्धि लाती है, जो की जड़, पत्ती और फल के निर्माण की आवश्यक सामग्री मानी जाती है| धरती में प्रवाहित होने वाले इन दो प्रभावों के संतुलन के कारण इस समयावधि में बोया जाने वाले बीज से बहुत मजबूत पौधे उत्त्पन्न होते हैं। शनि के विपरीत चंद्रमा के दौरान रोपे गए पौधे अन्य दिनों रोपे गए पौधो की अपेक्षा प्राय: मजबूत होते है। इस समय जैवगतिशील 501 (सींग सिलिका) का छिड़काव, पौधों के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हुए पाया गया है जोकि पौधे को रोगों एवं कुछ कीड़े मकोड़ो के हमलों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसीत करने में मददगार हो सकते हैं।

करती है जो कि पौध प्रसारण / प्रजनन के लिए आवश्यक होता है| जबकि शनि की शक्ति पौधों में सिलिका संवर्धन में वृद्धि लाती है, जो की जड़, पत्ती और फल के निर्माण की आवश्यक सामग्री मानी जाती है| धरती में प्रवाहित होने वाले इन दो प्रभावों के संतुलन के कारण इस समयावधि में बोया जाने वाले बीज से बहुत मजबूत पौधे उत्त्पन्न होते हैं। शनि के विपरीत चंद्रमा के दौरान रोपे गए पौधे अन्य दिनों रोपे गए पौधो की अपेक्षा प्राय: मजबूत होते है। इस समय जैवगतिशील 501 (सींग सिलिका) का छिड़काव, पौधों के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हुए पाया गया है जोकि पौधे को रोगों एवं कुछ कीड़े मकोड़ो के हमलों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसीत करने में मददगार हो सकते हैं।

आरोही एवं अवरोही चंद्रमा

27.3 दिन की लय

चंद्रमा का दैनिक पथ हमेशा एक समान नहीं होता है, इसमे उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी-कभी यह आकाश में अपेक्षाकृत थोड़ी ऊँचाई पर विद्यमान होता है, तो कभी-कभी कम ऊँचाई पर अवस्थित होता है| चंद्रमा को हर महीने अरोही एवं अवरोही चक्रण को पूरा करने में 27.3 दिन लगते है। जब चन्द्रमा एक चाप के रूप में पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ता है एवं यह चाप हर दिन आसमान में बढ़ता जाता है, तो उसे हम आरोही चक्रण कहते है एवं जब हम देखते हैं कि चंद्रमा का अकार दिन प्रति दिन कम हो रहा है तो उसे चंद्रमा का अवरोही चक्रण कहते है। चंद्रमा को इस चक्र पूरा करने के लिए 27.3 दिन का समय लगता है, प्रत्येक आरोही और अवरोही चक्रण की अवधि लगभग दो सप्ताह की होती है।

चंद्रमा नोड्स

परिचक्रण अवधि 27.2 दिन

चन्द्र जैसे आरोही एवं अवरोही चक्रण के दौरान चढ़ता और उतरता है, इस क्रम में चन्द्र सूर्य के पथ को पार करता है इस पार करने (क्रॉसिंग पॉइंट) के बिंदु को नोड्स कहा जाता है| ये वही समय और स्थान होता है जब ग्रहण हो सकता हैं। चंद्रमा हर 27.2 दिनों में एक पूर्ण नोडल चक्र पूर्ण कर लेता है, इसलिए लगभग हर  14 दिनों में एक नोड होता है, इस प्रकार हर महीने दो नोड्स होते हैं। नोड्स का प्रभाव क्रॉसिंग के सटीक समय से पहले और बाद में लगभग 6 घंटे तक रहता है। नोड्स समय का विवरण रोपण कैलेंडर में दिया जाता है। चंद्रमा जब सूर्य को सामने से पार करता है तो सूर्य के लाभकारी प्रभाव को नगण्य कर देता है, हालाकि यह संक्षिप्त अवधि के लिए होता है। इसलिए जैवगतिशील कृषक इस अवधि के दौरान कोई कृषि या बागवानी का काम नही करते हैं। इसका प्रभाव चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण के समान होता है।

14 दिनों में एक नोड होता है, इस प्रकार हर महीने दो नोड्स होते हैं। नोड्स का प्रभाव क्रॉसिंग के सटीक समय से पहले और बाद में लगभग 6 घंटे तक रहता है। नोड्स समय का विवरण रोपण कैलेंडर में दिया जाता है। चंद्रमा जब सूर्य को सामने से पार करता है तो सूर्य के लाभकारी प्रभाव को नगण्य कर देता है, हालाकि यह संक्षिप्त अवधि के लिए होता है। इसलिए जैवगतिशील कृषक इस अवधि के दौरान कोई कृषि या बागवानी का काम नही करते हैं। इसका प्रभाव चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण के समान होता है।

भूम्युच्च (एपीजी) एवं भू-समीपक (पेरिगी)

परिभ्रमण/परिचक्रण की पुनरावृति अवधि 27.5 दिन

चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृताकार पथ पर परिभ्रमण/परिचक्रण करता है, एवं 27.5 दिनों में अपनी कक्षा का एक चक्कर में पूर्ण कर लेता है| इस दीर्घवृतीय परिपथ पर चलते हुए चंद्रमा कभी पृथ्वी के बहुत समीप आ जाता है तो कभी बहुत दूर चला जाता है| इस तरह जब चंद्र परिचक्रण के दौरान पृथ्वी के  निकटतम बिंदु पर हो तो उसे हम भू-समीपक (पेरिगी) कहते है परन्तु जब चाँद पृथ्वी से सबसे दूरस्थ बिन्दु पर होगी तो उस बिंदु को भूम्युच्च (एपीजी) कहते है |

निकटतम बिंदु पर हो तो उसे हम भू-समीपक (पेरिगी) कहते है परन्तु जब चाँद पृथ्वी से सबसे दूरस्थ बिन्दु पर होगी तो उस बिंदु को भूम्युच्च (एपीजी) कहते है |

भू-समीपक (पेरिगी) के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसलिए यह पृथ्वी पर अधिक नमी का संचार करता है| इन परिस्थतियो में रोगाणु विशेष तौर पर फफूदी का विकास द्रुतगति से होता है, ठीक इसी समय कीट एवं पतंगों में भी हमले की प्रवृत्ति पायी जाती है। विशेष रूप से यह परिस्थिति तब ज्यादा स्पष्ट परिलक्षित होती है जब ये भूम्युच्च (एपीजी) की अवस्था पूर्णिमा के आस-पास के दिनों में हो |

शोधकर्ताओं और किसानों ने पाया है कि भूम्युच्च (एपीजी) के दौरान आलू की बुआई का सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योकि आलू का उत्पादन ज्यादा होता है, परन्तु यदि हम भू-समीपक (पेरिगी) के दौरान आलू की बुआई करें तो परिणामस्वरुप कम आलू पैदा होगा लेकिन आकार में बड़ा होगा| इस तरह प्रत्येक माह में एक भूम्युच्च (एपीजी) एवं भू-समीपक (पेरिगी) अवस्था चन्द्र परिभ्रमण में देखने को मिलता है| भूम्युच्च (एपीजी) एवं भू-समीपक (पेरिगी) के दिनांक और समय रोपण कैलेंडर में दिए जाते हैं क्योकि ये दोनों काल खंड यथा, भूम्युच्च एवं भू-समीपक, तनाव की अवस्था लाते हैं, यही कारण है कि इस दौरान (12 घंटे पूर्व से लेकर 12 घंटे पश्चात तक) बुआई कार्यक्रम वर्जित है, परन्तु इसी दौरान आलू की बुआई का सर्वश्रेष्ट समय होता है |

जैवगतिशील पदार्थ

इसके अलावा, जैवगतिशील खाद का प्रयोग जैवगतिशील कृषि में प्रचलित है। इन सभी तकनीको का मूल उद्देश्य मृदा में अनिवार्य रूप से सूक्ष्म जीवों को बढ़ाना है, जो कि मृदा पर्यावरण प्रणाली का हिस्सा है। जब ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उनकी गतिविधियो से पौधों को सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होने में आसानी होती है। जैवगतिशील कृषि की एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा, खेत को बाहरी आदानों की आवश्यकता से बचना भी है। खेत के सभी अपशिष्ट को समृद्ध कार्बनिक खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसे फिर से खेतों में वापस डाल दिया जाता है। इसके अलावा जैव-गतिशील खेती करने के लिए गाय भी जरूरी है, क्योंकि गाय के गोबर, गाय मूत्र और गाय के दूध का उपयोग किया जाता है।

जैवगतिशील पदार्थ पुनर्नवीनीकरण खनिज, पौधे या पशु खाद के निष्कर्षण आदि होते हैं, जो समय के साथ किण्वित होते हैं, इन जैवगतिशील कृषि पदार्थों को पानी में घोलकर, पतला करके खेत या सीधे पौधो पर छिड़कते है। कैल्शियम (Ca), सिलिका (SiO2) एवम लोहा (Fe) तत्व अपने विशिष्ट गुणों के कारण मृदा में ह्यूमस को बनाने एवं विघटित करने वाली प्रक्रियाओं को विनियमित करते है जोकि पौधों की जड़ों को मजबूत करने के साथ-साथ स्वस्थ पौधो के विकास के लिए आवश्यक भी है क्योकि ये समृद्ध आधार प्रदान करते हैं| बिना जीवांश के मृदा निर्जीव होती है और इसमें तीन प्रमुख पोषक तत्वों, नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी) एवं पोटेशियम (के) पौधो को विकसित करने के लिए अति आवश्यक है| फास्फोरस एवं पोटशियम वायु में मौजूद नहीं होते हैं, अतः जैवगतिशील पदार्थ को कंपोष्ट की खाद में मिश्रित करके मृदा को जैविक समृद्ध करके कृषि किया जाता है| आम तौर पर जैवगतिशील कृषि की मृदाए पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जब विशेषकर सेलेनियम (Se) एवं जस्ता (Zn) जैसे सूक्ष्म तत्व से, जिसके कारण ये पौष्टिक समृद्ध फसलों का उत्पादन करती है| जैविक या बायोडायनेमिक खाद के प्रयोग के साथ खेती करने पर मृदा में सूक्ष्मजीवी गतिविधिया, खनिज उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा खेती करने की अपेक्षा अधिक पायी जाती है। एक अध्ययन से पता चला है कि बायोडायनेमिक पदार्थ, कंपोस्ट विकास को काफी प्रभावित करता है| इसकी होम्योपैथिक दवा के बराबर मात्रा, कंपोस्ट का तापमान पहले आठ हफ्तों में ही समान्य से 3.5 डिग्री सेण्टी ग्रेड तक तापमान को बढ़ा देता है, जो की सर्दियों के मौसम में गोबर से कंपोस्ट की विकास की प्रक्रिया को तेज कर देता है| जैवगतिशील कृषि एवं रासायनिक कृषि के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि जैवगतिशील कृषि में उपयोग की जाने वाली मृदाए उपजाऊ, उत्पादक एवं अधिक लाभदायक होती है|

जैवगतिशील पदार्थ

जैवगतिशील कृषि में उपयोग किये जाने वाले जैवगतिशील कंपोस्ट एवं जैवगतिशील पदार्थो को ५०० से ५०८ तक के नंबर दिए गए है| जैवगतिशील पदार्थ को बनाने की विधी कोई काला जादू नहीं है जैसा कि इसके विरोधियों ने इसे बदनाम कर रखा है| वास्तविकता में यह छह औषधीय पौधों के अर्क और दो कंपोस्ट का एक वैज्ञानिक संयोजन है। जैवगतिशील पदार्थ इतने अलग हैं कि स्टेनर के अलावा किसी और को समझना कठिन होगा| जैवगतिशील पदार्थो ५०० एवं ५०१ में गाय का गोबर एवं सिलिका का उपयोग होता है जिसे मृदा या फसलो पर पानी मिला कर छिड़काव करते हैं| जबकि जैवगतिशील पदार्थो ५०२ से लेकर ५०७ तक में विभिन्न बनस्पतियो एवं जड़ी बूटियों का उपयोग होता है, जिनका विविरण निम्न लिखित है:

जैवगतिशील बिन्द्रो कंपोस्ट

जैवगतिशील कम्पोस्टिंग हेतु खेत पर उपलब्ध जैविक अपशिष्ट एवं गोबर का उपयोग होता है| जैवगतिशील कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को विन्द्रो के नाम से जाना जाता है| एक बिन्द्रो 2 फीट ऊंचा एवंम 12 फीट लंबा तक हो सकता है। बिन्द्रो को बनाने में पर्त दर पर्त, सूखी एवं हरी पत्त्तिया एवं गोवर के साथ बिछायी जाती है| ऐसी मान्यता है कि सूखी पत्तिया कार्बनिक पदार्थ एवं हरी पत्तियां नत्रजन का स्रोत होती है| बिन्द्रो कम्पोस्टिंग को खुले आसमान के नीचे ढेर लगा कर करते है, इस कम्पोस्टिंग में वायु का संचार के लिए मशीन या हाथो से समय समय पर उलटटे पलटते रहते है| इस विधि में कतारबद्ध तरीके से जैविक अपशिष्ट एवं गोबर को मिश्रित करके ढेर लगाया जाता है| इन कतारों को “ढेर” या “पाईल” के नाम से जाना जाता है| इस विधि में कम्पोस्ट के ढेर को प्रिज्म की आकर में व्यवस्थित करते है, जिसे विन्द्रो कहते है| इस विधि द्वारा बहुतायत मात्रा में कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है|

जैवगतिशील पदार्थ 500 (गाय सींग खाद)

जैवगतिशील पदार्थ 500 सींग खाद, बनाने के लिए, शरद ऋतु में एक गाय जिसने १०-१५ दिन पहले बच्चे को जन्म दिया है के गोबर को गाय के सिंग में भर कर जमीन के अन्दर 40-60 सेंटीमीटर गहराई में गाड़ देते है और बसंत या गरमी के समय में इस किण्वित खाद को खोद कर निकाल लिया जाता है| इस पदार्थ की 1 चम्मच मात्रा को 40-60 लीटर पानी में मिला कर खेत में प्रयोग करते हैं| पानी में मिला कर इस घोल को एक घंटे के लिए दक्षिणावर्त एवं उत्तरावर्त बारी-बारी से घुमाया जाता है| घूर्णन की इस प्राक्रिया के दौरान सरगर्मी का भंवर बनाता है जो जैविक यौगिकों के साथ जल को स्फूर्ति देता और पौधों के जीवन के मूल सिद्धांत है| एक गाय सींग खाद 1 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होता है।

जैवगतिशील पदार्थ 501 (सींग सिलिका खाद)

जैवगतिशील पदार्थ 500 सींग सिलिका खाद, मादा गाय के सींग के अंदर पैक करके भूमी में दबाया गया क्वार्टज़ है जिसे शरद ऋतु में गाड़ देते है और बसंत या गरमी के समय में इस किण्वित खाद को खोद कर निकाल लिया जाता है| इसका उपयोग पौधो की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है| एक सींग सिलिका खाद २५ हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होता है ।

जैवगतिशील पदार्थ 502-508

जैवगतिशील पदार्थ 502-508 को २० इंच गहरे सुराख में डाल कर बनाया जाता है, एक से दुसरे पदार्थ के सूराख के बेच की दूरी ५-७ फीट रखते है| जैवगतिशील पदार्थ 508 या वेलेरियन को एक सूराख में डाला जाता है और फिर इसे बाहर चारो तरफ हाथ से पानी देकर फैलाया जाता है| फिर विन्द्रो पर १-२ मुट्ठी मृदा बीखेर दिया जाता है उसके बाद उसे पूआल से ढँक दिया जाता है, इस तरह से इसे छ: महीने से लेकर एक साल तक विघटित होने लिए यू ही छोड़ दिया जाता है| इस दौरान कार्बनिक अवशेष छोटे कणों में टूटकर पुन: जटिल ह्यूमस के रूप में संश्लेषित हो जाते है| शोध से पता चलता है कि कम्पोस्ट की खाद को सामान्य तकनीक पद्धतियां से बनाने पर पोषक तत्व बने रहते है जो कि यंत्रीकृत तरीको से बनाए गए कम्पोस्ट के समान ही प्रभावी होते हैं|

जैवगतिशील पदार्थ की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले छह औषधीय पौधो से बने जैवगतिशील पदार्थ 502-508 है जिनका विवरण निम्नलिखित है:

जैवगतिशील पदार्थ 502

इसका वैज्ञानिक नाम योरो पोटेशियम है| यह पोटेशियम एवं सल्फर पोषक से जुड़ा हुआ है यह उन मृदाओं के लिए राम बाण है जिसमें लगातार कई वर्षों की खेती करने के फलस्वरूप मृदा अनुपजाऊ हो गई|

जैवगतिशील पदार्थ 503

कैमोमाइल फूल जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रिकरिया रिकुताता है जो की जीवित कैल्शियम प्रक्रियाओ से जुड़े होते हैं, जो पौधों के पोषक तत्वों को स्थिर करते हैं, जैवगतिशील पदार्थ 303 अत्यधिक किण्वन को कम कर देते हैं और पौधों के वृद्धि में सुधार करते हैं।

जैवगतिशील पदार्थ 504

स्टिंगिंग (नेटलीअर्टिका डाइओका)| यह पूरा का पूरा पौधे के लोहे से संबंध रखता है और नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है।

जैवगतिशील पदार्थ 505

ओक की छाल (क्वार्कस रोबोर), इस पौधे में कैल्शियम की प्रचुर मात्र पायी जाती है एवं पादप रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करता है एवं कवक के हमलों को दूर करने में मदद करता है।

जैवगतिशील पदार्थ 506

डेंडिलियन फूल (रैक्सैकम ऑफिसिनेल), यह पौधा जीवीत सिलिका प्रक्रियाओ से जुड़ा हुआ है| यह पौधे तथा मृदा के अंतरसंबंधो के प्रभाव को सक्रिय करता है|

जैवगतिशील पदार्थ 507

वेलेरियन फूल (लेरियाना ऑफिसिलालिस), यह पौधा फास्फोरस की गतिविधि के लिए एक मजबूत संबंध हैं। वे पानी के माध्यम से निकाले जाते हैं और इन्हे पूरी कम्पोस्ट खाद की सतह पर छिड़कते हैं|

जैवगतिशील पदार्थ 508

घोड़े की पूंछ (क़ुइसेतुम अर्वेंसे), इस पौधों का सभी भाग फफूंद नाशक का काम करता है|इसे पानी में घोल कर पत्तियों पर पतले पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है।

जैवगतिशील पदार्थ का कम्पोष्ट खाद के साथ उपयोग

एक चम्मच बायोडायनामिक पदार्थ का प्रयोग सात से दस टन कम्पोष्ट खाद में किया जाता है। जिससे कि कम्पोष्ट खाद का गुणवत्ता मे अमूलचूल परिवर्तन होता है|

जैवगतिशील खेती से लाभ

जैवगतिशील खेती करे, स्वावलंबन भरपूर

स्वावलंबित खेती बने, धन -धान्य भरपूर

जैवगतिशील पदार्थ है, औषधि से भरपूर

09 जैवगतिशील पदार्थ है, चमत्कार भरपूर

जैवगतिशील 500 से 508 तक, रामबाण भरपूर

विन्द्रो कम्पोस्ट खाद का, करे प्रयोग भरपूर

किण्वित वानस्पतिक अर्को का, करे उपयोग भरपूर

फसल सुरक्षित जानिए, गुणवत्ता भरपूर

हाथ फैलाना न पड़े, अन्न होए भरपूर

खेतो से हीरा मिले, मिले दूध भरपूर

जैविक अंश मिलाई धरती मे भरपूर

रसायनो से छुटकारा मिले, मिले उपज भरपूर

विचार नक्षत्र खेती करे, उत्पादन भरपूर

सींग-सिलका खाद का, करे प्रयोग भरपूर

उत्तम उत्पादकता सहित, फसल होए भरपूर

जैवगतिशील खेती का महत्त्व

फिराक ऐ खुराक में, जहर ही खुराक है,

जहर पैदा हो रहा है, जहर ऐ खुराक से

धरती की जहरशानी, खुदगर्जी की है ये निशानी

जेहनी दिवालियापन है, हताशा की हैये निशानी

बंजर बना रहा है रत्न गर्भा जमीन का

बेतहाशा कर रहा है उपयोग जहर का

केचुए पलायन कर रहे, मर रहे है सूक्ष्म जीव

अन्नदात्री को है बचाना, बनाना है, इसे सजीव

हक़ ‘उन्हें’ भी है, जीने का इस धरा पर

ज्यादा न हो सही, अस्तित्व हो धरा पर

इंसान गिर चुका है, खुद के जमीर से

इतनी भी क्या है जरूरी, मुहब्बत ये जहर से

इतिहास बन ना जाय, मानव की ये मजबूरी

संकट की इस घड़ी में, प्रयास है जरूरी

जब एक ही धरा है, इंसान एक है

सह अस्तित्व से रहना, उद्देश्य एक है

कही मिट न जाय नामो निशा जमीन से

बचना हमें भी होगा, प्रकृति के प्रकोप से

आना ही होगा हमको, शरण में प्रकृति के

सम्मान देना होगा पृथ्वी ‘माँ’ के सामान के

रत्न गर्भा है धरती माता, सदियों से हमको पाला

ये सलूक है हमारा, बंजर बना है डाला

बचना हमे तो होगा, कुदरत के इस कहर से

समझौता, है समझदारी, बचने को इस कहर से

घरती को है बचना,जैवगतिशील खेती को है अपनाना,

लालच को है भगाना,इमानदारी को है जगाना

निष्कर्ष

जैव गतिशील कृषि कई मायने मे जैविक कृषि से भिन्न है, कृषि उत्पादन में प्रयुक्त जैविक पदार्थो का समुचित उपयोग के साथ कृषि क्रियाओ को प्राभावित करने वाले खगोलीय पिंडो में अभिरूचि के साथ नवीन करने की सोच रखने वालो के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करेगा| जैव गतिशील कृषि में चन्द्रमा के गुरुत्त्वाकर्षण को भरपूर तरीके से उपयोग किया जाता है| जैव गतिशील कृषि जैविक खेती के आगे की विधा है, सभी प्राकृतिक एवं पर्यावरण प्रेमी को सरल एवं समगतिशील टिकाऊ कृषि हेतु अवश्य ही प्रयास करना चाहिए |

Gagan dev giri

good post sir thanks

रवीन्द्र नाथ

अति सुन्दर व किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, साथ मे पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य सुरक्षा।

Gagan dev giri

जय गौमाता

भारत की प्राचीन वैदिक प्राकृतिक खेती परंपरा की पुनः खोज - Foodman

[…] वैदिक प्राकृतिक खेती, जिसे अक्सर “कृषि” या “वृक्षायुर्वेद” कहा जाता है, इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर वेदों और पुराणों में पाई जाती हैं। यह एक कृषि दर्शन है जो प्रकृति के विरुद्ध काम करने के बजाय उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यहां कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जो इस सदियों पुरानी परंपरा को रेखांकित करते हैं